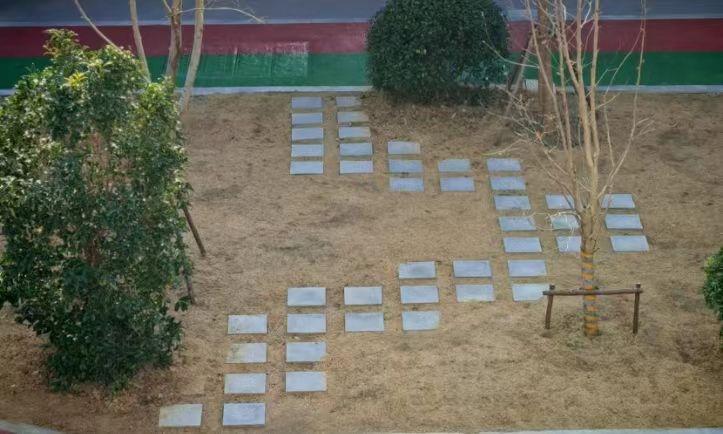

周末送孩子到一所学校参加活动,站在三楼教室前等待的过程中,发现了一个很有意思的现象:草坪上,有一条由很多块水泥板组成的路。活动结束后,低年级小朋友尽管手上拿着工具箱,但还是排着队,一个接一个的踩着一块一块的水泥板穿过了草坪。而同行的大人,本着“两点之间直线最短”的原则,径直从草坪上踩了过去。多观察了一会,路过的几个大人,多数是如此“成人的方式”过了草坪。

对于小朋友而言,受益于日常的学习教育,他们的意识里“踩草坪是不对的”,所以宁可多走几步路,也要遵守规则。而对大人来说,虽说我们也知道“请勿践踏草坪”的要求,甚至看到提示牌,但多年的经验会下意识的指挥双脚从草坪踩过去,因为“没人注意”“不碍事”。

而这样的“小大对比”在生活中却经常可以看到:比如等红灯的时候,有的家长骑电动车载着孩子,看到车少或者没有车的时候就无视“红灯停绿灯行”的规则,毅然闯过,尽管孩子嘴里喊着“是红灯呀”;比如,明明垃圾桶就在很近的地方,但总有人为了少走几步路,过分高估了自己的“投篮水平”,从而导致垃圾散落一地;再比如,课堂上我们不喜欢学生在下面窃窃私语,要求他们遵守纪律、注意听讲,但在参加一些会议和培训的过程中,作为教师的我们却忽略了角色的转变,自顾自的“开起小会”;还比如,我们要求孩子专心专注,但自己在陪伴孩子的过程中,会情不自禁的拿出手机,或是看短视频,或是玩小游戏,忘记了陪伴到底是为了什么……

很多时候,作为成人的我们提出要求、制定规则,但恰恰也还是我们,违背要求、破坏规则。

大人是孩子的镜子,孩子身上所表现出来的言行可以折射出大人的日常。当看到孩子某些“不合时宜”的表现时,很多时候,我们首先想到的是指责,是纠正,却忘记分析产生结果的原因,更没有自问一句“是否与我们有关”。面对来自大人压迫性的训斥,多数孩子无力申诉,在这样一种单向输出的关系中,又会增加我们开展“自以为的教育”的“盲目自信”,并养成了“好为人师”的习惯,而这,无疑是不妥的。

韩愈的《师说》有言:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”不少情境下,老师和学生、家长和孩子的角色其实是可以转换的,尤其是面对一些原则问题、常识问题的时候,他们的坚持、他们的反应,正是我们需要重拾的初心。

作为大人(无论是家长还是老师),当我们要求孩子(或是学生)达到某个目标的时候,不妨换位思考一下,自己能不能实现这样的目标;当我们要求他们按照某种方式过某种生活的时候,也不妨想想,这样的安排是否符合他们的期待……“为了你好”不全是“为了你好”,有的时候,也不过是“为了我的心安理得”的自我安慰。

至此,想起这样一个故事:有个人多年来总是嘲笑邻居家晾晒的衣服不干净,直到一位朋友在他家看到,那些脏脏的斑点并不属于邻居的衣服,而是他家的玻璃。

原来只有擦干净自己的窗户,才能看到无瑕的景色。