小语教材中不少重点课文都配有插图, 插图是课文内容的补充和展示。心理学家研究表明:“看到的要比听到的印象深。单纯靠听觉,一般只能记住15%左右;如果单靠视觉,从图象获得的知识一般能记住25%。假使两者结合起来,又听又看,那么获得的知识就能记住65%左右。”因此,讲读课文时结合插图讲解分析,让学生边看边想边读,这对学生理解课文、领悟中心大有裨益。

记得有一位教育家这样说过:“插图是一朵鲜艳芬芳的花朵,不能让它夹在书中干枯。”由此可见,恰当使用文中的插图,发挥其直观、形象、色彩明丽的特点,来组织教学会收到事半功倍的教学效果。

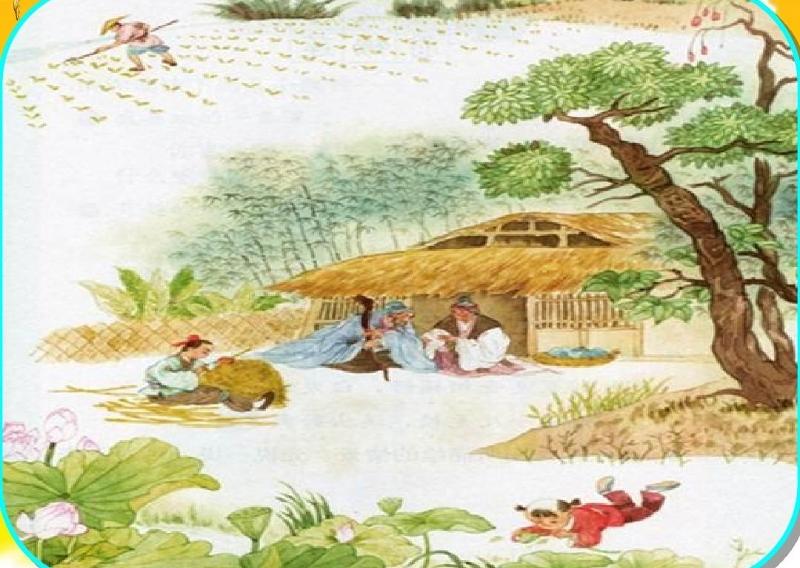

就拿自己所执教的四年级的辛弃疾的词《清平乐 村居》中所附的插图来谈谈我个人的看法吧。这首词要让小学生能真正地理解吸收,我想,插图是最好的辅助工具,无论是在理解词、句,还是在理解整首词的主题思想上。如本词中的“茅檐、莲蓬”等词是同学们平时不怎么常见的,直接看图便显而易见,原来“茅檐”就是指茅草屋,而“莲蓬”就长成如图所示的那样,使学生多了份真切感,拉近了学生与文本表示的时空距离。

再如,在解释到“小儿卧剥莲蓬”中“卧剥”二字的时候,我就问了这样一个问题:平时我们所理解的“卧”指什么意思?在这里的意思呢?这时,同学们在图上就会观察到“小儿”的“卧”的姿势,只见小儿是将两手托着下巴,双腿翘着,很是可爱。所以将“卧”解释为“趴着”更贴切,也能进一步地表现出“小儿”的顽皮可爱,天真活泼。

诚然,也不能完全将课文的理解全部归结于插图,如果这样想就错了,因为我们也只能将插图当作一个辅助性的帮助学生的工具罢了。比如在理解词中“醉里吴音相媚好”这句话时,看图不一定能理解其中的“相媚好”,因为从图上我们并不能够清楚地看到两位老人的有些醉意亲热交谈的样子,仔细地看看图,图上的两位老人反而有些忧愁的样子。所以就不能根据插图来理解了。

但就这一篇词的插图,还有其他更直观的用处,很大程度上使学生的观察、口语表达能力都得到了提高:学生通过仔细观察即了解的字词句的能力,又能很好的养成善于观察的能力,从而,在以后的写作上对他们也有很好的帮助;通过让学生联系直观的图将整首诗的意境描绘出来,也许就让我们的学生达到所谓“出口成章”的效果。

总而言之,我们要正确地看待语文课本中的插图,适当地引导学生通过插图领会文中所表达的思想、情感等。